2025年7月21日至7月29日,淮阴师范学院地理科学与规划学院作为南京师范大学地理科学国家级实验教学示范中心分中心的重要成员,积极参与了“发现计划”2025年两地高校地理学联合实习。此次为期9天的实习活动由张余庆副教授带队,2301班学生王嘉晨同学参与其中。

“发现计划”两地高校地理学联合实习是为促进两地高校地理学教学和研究领域的交流与合作、提高两地人才培养和学术文化交流与合作水平,在教育部港澳台事务办公室的大力支持下,由教育部港澳台事务办公室主办,兰州大学港澳台事务办公室、兰州大学资源环境学院、香港浸会大学地理系、香港中文大学地理与资源管理学系、地理科学国家级实验教学示范中心(南京师范大学)、西南大学地理科学学院、南京师范大学地理科学学院、兰州大学冰川与沙漠研究中心所联合承办的一项有18年历史的地理考察活动。

在为期9天的联合实习中,实习师生们以小组为单位,沿丝绸之路,途经黄土高原、祁连山、河西走廊、巴丹吉林沙漠等重要的地理单元,考察自然风貌与人文景观,行程近2500公里。

2025年7月21日上午,“发现计划”2025年两地高校地理学联合实习开幕式在兰州大学逸夫科学馆报告厅举行,一支由兰州大学、香港中文大学、香港浸会大学、南京师范大学、西南大学、淮阴师范学院等21所大学组成的139人的实习队伍在9天内穿越兰州、武威、张掖、阿拉善右旗,在中国三大自然区过渡带进行了一场西北自然、人文考察之旅。21日下午,实习队伍登上兰州市墩洼山,对山体倾角、走向进行测量,同时实习队伍探讨了砾石层与黄河不同时期水环境的关系,对于河流阶地有了更深入的认识。

图为联合实习开幕式及墩洼山(7月21日,甘肃兰州)

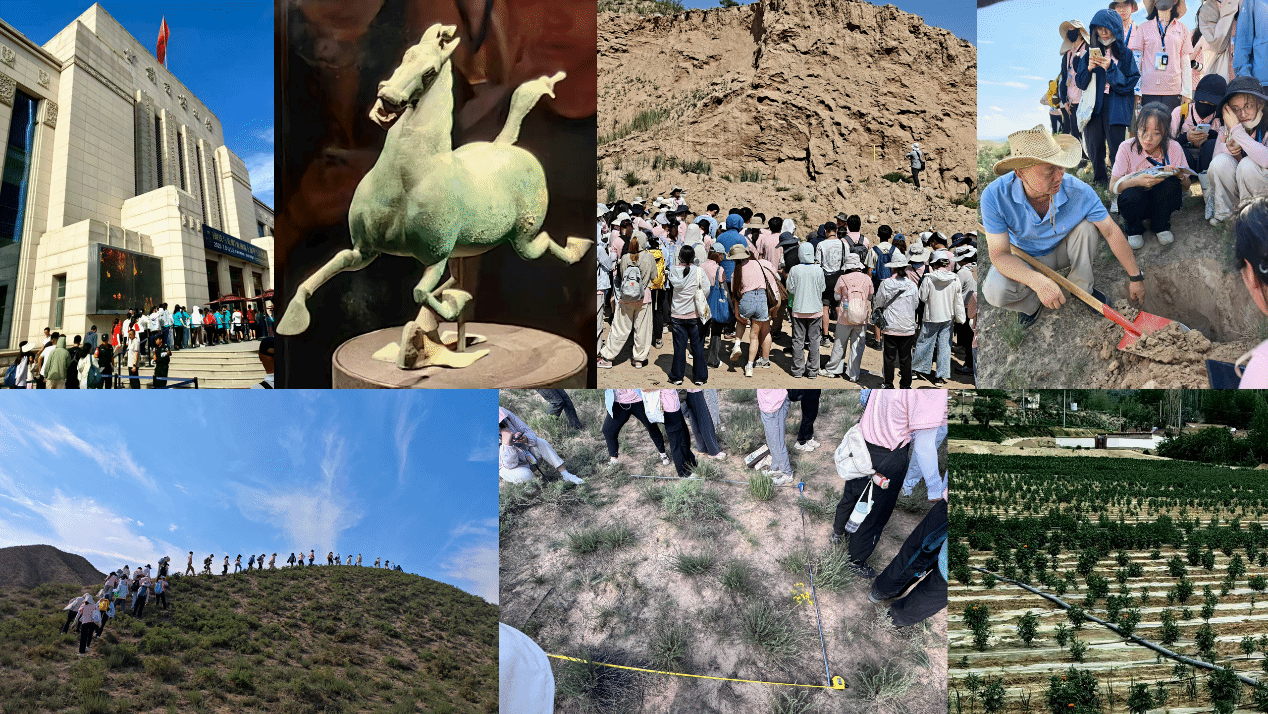

7月22日上午,实习队伍来到甘肃省博物馆进行参观。这里收藏了从远古到现代的各种珍贵文物,其中最著名的是铜奔马,它就是中国旅游标志“马踏飞燕”的原型。下午,实习队伍来到兰州新区中川机场附近的秦王川盆地考察古沙丘剖面。实习队伍首先对古沙丘的形成进行讨论,学习了沙层年代的测量以及古气候的判断方法。随后在沙丘附近完成了一次植物样方的调查并观察了盐酸和土壤中碳酸盐的反应。路上,实习队伍发现滴灌覆膜技术得到大规模应用,提升了水资源的利用效率。

图为甘肃省博物馆及秦王川盆地(7月22日,甘肃兰州)

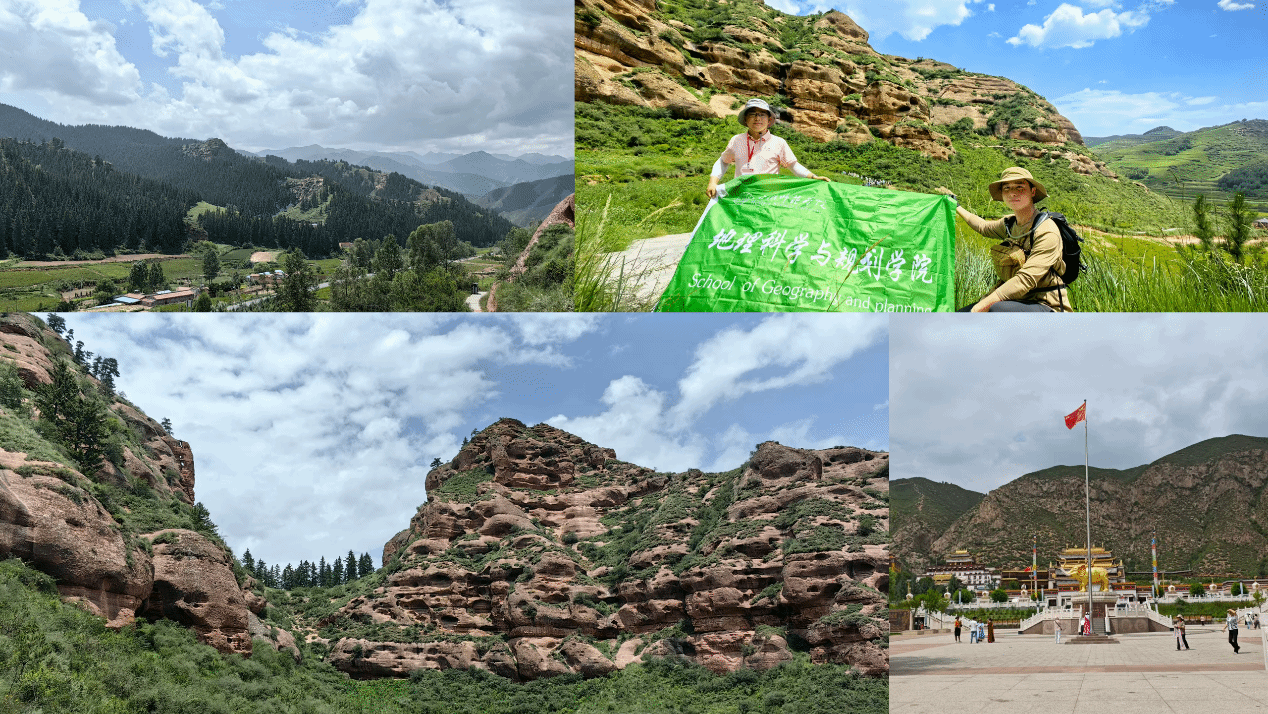

7月23日上午,实习队伍进入风景绮丽的祁连山,在路上对沿途植被进行观察,认识到了热量以及水分对于植物生长的重要作用。几小时之后抵达位于甘肃省天祝县的炭山岭丹霞地貌景区。实习队伍在这里学习了丹霞地貌的认定标准以及戴维斯(William Morris Davis)的循环地貌理论,同时对此地的炭山岭丹霞地貌的成因展开了讨论。下午,实习队伍来到位于天祝藏族自治县西南部、甘青两省交界大通河北岸的天堂景区,欣赏了天堂寺的精美结构,感受了这个小镇的浓厚的藏族文化。

图为炭山岭丹霞地貌景区及天堂景区(7月23日,甘肃武威)

7月24日上午,实习队伍来到了出土甘肃省博物馆镇馆之宝铜奔马的武威雷台汉墓。实习队员们在这里了解了用于祈福仪式的雷台的前世今生,同时步入雷台汉墓幽深的墓道,感叹于古人的对于自然资源的极致利用以及建筑水平的高超精湛。下午,实习队伍经过河西走廊,看见了巨大的风力发电机与壮观的西电东送高压电塔,无不彰显了甘肃对于清洁能源的重视与利用。停车休息之余,实习队伍近距离参观了明长城的遗迹,讨论了明代长城东西部不同建造方法差异的原因。

图为武威雷台汉墓及明长城遗迹(7月24日,甘肃武威)

7月25日上午,实习队伍来到张掖七彩丹霞景区,与在祁连山看到的炭山岭丹霞地貌进行比较并得出结论,张掖“七彩丹霞”实际上是一种极为特殊的地貌而不是丹霞地貌。其色彩的形成是不同化学物质氧化还原作用所导致,且张掖七彩丹霞地貌特征与典型丹霞地貌不符,因此为张掖丹霞地貌取名为“红山湾地貌”。下午,实习队伍来到黑河的重要河口莺落峡,思考讨论了祁连山构造运动所导致的断层构造形成过程。同时认识了该水电站对于下流水资源调配的重要作用。

图为七彩丹霞景区及莺落峡(7月25日,甘肃张掖)

7月26日上午,实习队伍到达到位于甘肃省张掖市甘州城区的黑水国遗址,队员们在这里观察了黑水国城墙特殊的砖块类型以及拥有两道城墙的防御工事。下午,队员们来到张掖国家湿地公园,思考讨论了在张掖建立湿地公园的利与弊,同时学习了使用生长锥钻取树木树芯以判断树木年龄的技巧。夜间,实习队伍在城郊的沙山上观测宇宙星座并听带队老师讲解相关知识,各小组也进行了文艺表演,实习队员们最后合唱歌曲,为这一天画上句号。

图为黑水国遗址及张掖国家湿地公园(7月26日,甘肃张掖)

7月27日上午,实习队伍抵达我国第二大沙漠、同时也被评选为我国最美沙漠的巴丹吉林沙漠。实习队员们在听取带队老师介绍的背景知识之后,对于沙漠中湖泊的成因进行了一番激烈的探讨,大气降水、古湖残留、深部循环、雅布赖山前降水、深层地下水都有各自可能性。随后,队员们在老师带领下在巴丹吉林沙漠边缘进行了一次植物样方调查,队员们学习认识了不少沙漠中的特殊植被。下午,实习队伍参加了世界自然遗产“巴丹吉林沙漠——沙山湖泊群”申遗成功一周年的仪式,队员们深入学习了干旱地区沙漠演化过程的气候阈值及其驱动机制。

图为巴丹吉林沙漠(7月27日,内蒙古阿拉善右旗)

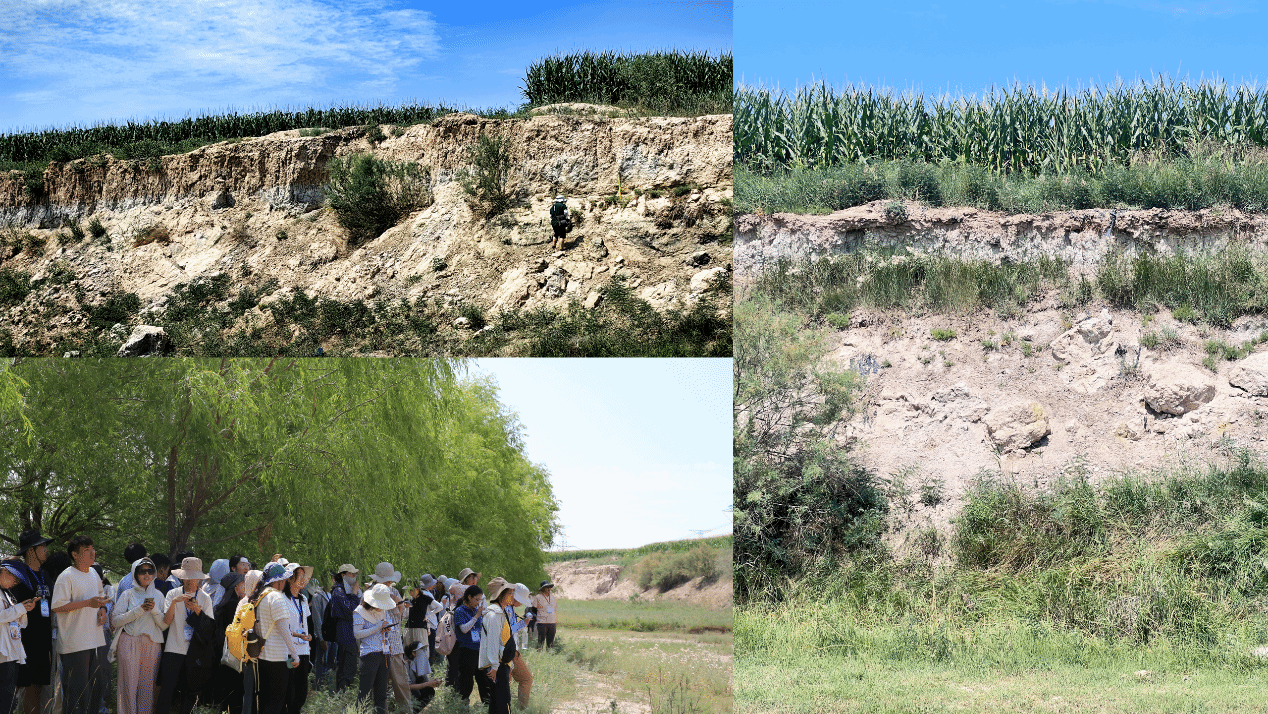

7月28日,实习队员们来到了甘肃洪水河调水工程的出水口,经过带队老师的讲解,实习队员们认识到了甘肃省为解决河西走廊东部水资源短缺、尤其是民勤县生态危机而做出的努力。随后,实习队员们认真观察了位于石羊河流域中下游地区的洪水河堆积阶地,通过剖面上厚层的河流沉积物,队员们讨论了该地的地壳抬升运动与气候变化,同时培养了从现象到思考的地理学思维,深化了对流域人地关系的理解。当晚,实习队伍回到兰州,为次日的小组总结汇报做好准备。

图为洪水河调水工程(7月28日,甘肃武威)

7月29日上午,实习队伍在兰州大学进行了小组总结汇报,我们小组的汇报题目为秦王川古沙丘形成过程及上覆土壤与植被特征,汇报得到了指导老师的肯定,同时指导老师也提出了部分改进意见,组员们认真听取并学习记录。下午,实习队伍在逸夫科学馆进行了发现计划2025的闭幕式。闭幕式上,带队老师与实习队员们回忆9天的行程,在学术知识与野外能力上均取得了不少新收获、新认识,两地的学生在互相交流中也收获了新的友谊,活动圆满结束。

图为兰州大学汇报交流(7月29日,甘肃兰州)